每个人都有权利过上干净、卫生的生活,但想要做到这一点并不容易。就拿上厕所这事儿来说吧,据估计,由于条件所限,全球约有10亿人不得不在露天便溺。是的,你没有看错,10亿人。2016年,新视野号访问了冥王星,我们却无法解决全球七分之一人口最基本的卫生问题,这实在让人难以置信。

从这个角度讲,抽水马桶及其配套的管道系统与污水处理系统对于公共卫生意义重大。那这套系统又是如何诞生的呢?要回答这个问题,我们得先从抽水马桶的历史说起。

曙光——马桶的早期雏形

马桶的历史非常悠久。早在公元前6世纪,希腊人就用上了马桶。它们的外形看上去有点像痰盂,设计也颇为简单——如厕者解决问题后,将排泄物选个地点一倒了事,并不需要污水管道这项有技术含量的系统。

出土的古希腊马桶

古罗马人也有着类似的生活用品。在不少古罗马城市遗址,考古学家们都发现了石制座便器,这些马桶的雏形至今已有了约2000年的历史。有趣的是,尽管这些城市有着在古代颇为发达的下水道系统,这些座便器却往往不与下水道直接连通。布兰代斯大学(Brandeis University)的安·奥尔加·科洛斯基·奥斯特鲁(Ann Olga Koloski-Ostrow)教授在《罗马卫生考古学》一书提出,这可能是由于古罗马人不愿意放任在下水道中的爬行的肮脏动物自由进出自己的屋子。

古罗马城市遗址中的坐便器

那么这些坐便器下方倘若不是下水道,又会是什么呢?据考证,它们大多造在一些大坑上,而这些坑也成了收集粪便的场所。这样做的好处是便于排泄物的统一处理,不会造成城市中屎尿横流的场面。而坏处在于这些粪便在长期堆积的过程中会产生硫化氢和甲烷等可燃气体,因此不时会给如厕的罗马人带来一些意料外的小插曲。当然,这与公共卫生的主题无关,我们略去不表。

同样通过考古,我们得以了解2000年前中国厕所的模样。一些来自汉代的出土文物表明当时的厕所同样不通流水。但与罗马的粪坑不同,汉代的一些厕所用猪圈收集粪便——从高处落下的粪便将直接成为猪的饲料。在对传染病一无所知的当时,人们并没有觉得这有什么不妥。

中国汉代陶器,厕所下的猪圈清晰可见

黑暗——不堪回首的中世纪

人们虽然早在2000多年前就开始注意排泄物管理,并发明和建立了专供如厕的工具与场所,但它们在接下来的一千年中竟几乎没有发生任何大的变化。倘若穿越到中世纪的伦敦,你一定会惊讶于历史开的倒车——人们非但没有把古罗马留下的下水道系统发扬光大,更已习惯在街道上倾倒大小便。

BBC的纪录片《污秽的城市》对这一现象做了详细的介绍。一些居民家里的卫生间同一千年前一样,并没有连接排水管,但它们的出口不是粪坑,而是直通大街;另一些居民虽然使用便器盛放排泄物而没有直接拉撒在大街上,但他们处理排泄物的方式也同样是往窗外一倒了事。因此在中世纪的伦敦,人们总愿意避开一些“臭名昭著”的巷子。不得已在其中行走的英国人则需要时刻留意天上降下的异物。

达官贵人的日子并没有比普通老百姓卫生多少。他们之间的区别或许仅仅在于如厕的环境。在保留至今的一些中世纪城堡内,历史学家们发现了不少直通堡外的厕所遗迹。通过厕所底部的小洞,排泄物会直接落入城堡下的粪坑或护城河。

英国一处城堡的“天厕”

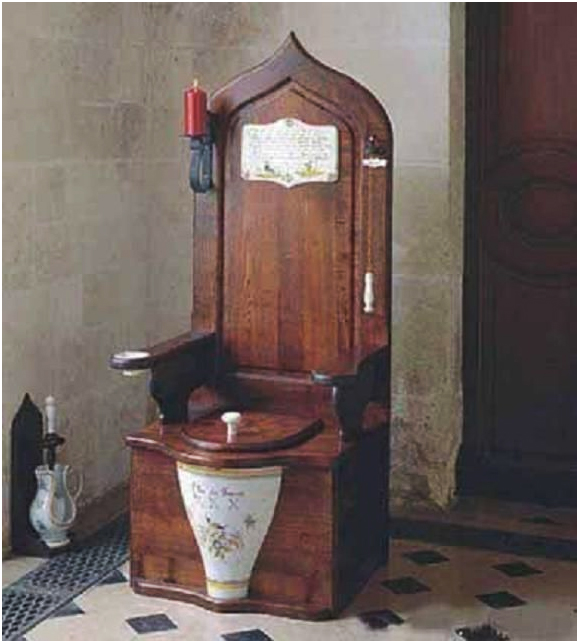

而在宫廷内部,国家领导们和老百姓一样不得不使用马桶解决个人问题。当然,他们会更注意个人形象,也不会随意让人见到不雅的一面。《时代》周刊一篇介绍马桶发展史的文章曾提到,路易十一习惯将马桶隐藏于浴室的帘后,并时刻保持熏香;伊丽莎白一世则用绯红的天鹅绒盖住自己使用的马桶。但这些表面功夫无法改变马桶清扫不便,又不卫生的本质。

创新——抽水马桶的雏形

同样是在伊丽莎白一世的时代,抽水马桶诞生了。它的发明者是约翰·哈林顿(John Harington)爵士。哈林顿爵士是伊丽莎白一世的教子,也是一名宫廷诗人。然而他最为人所熟知的,却是他的这项发明——1596年,哈林顿爵士设计了一个可活动的阀门。一旦打开,水就能从储水箱中奔流而出,沿着管道进入马桶,并冲走排泄物。这项发明得到了伊丽莎白一世的赏识,并成为了女王的一个新收藏。

据说是伊丽莎白一世用过的抽水马桶

这个看似跨时代的发明却没有立刻火起来,其中的原因很简单——如果需要抽水,就需要将马桶与污水管道相连,这也意味着污水管道中的恶臭能够毫无阻碍地顺着马桶进入房屋。在权衡之下,老百姓决定还是继续使用普通马桶。

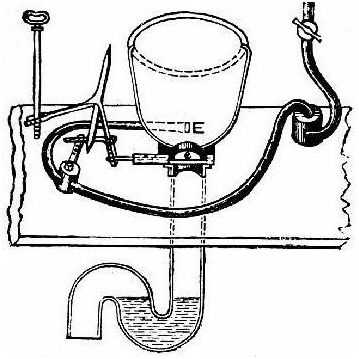

这一等就是将近200年。到了1775年,苏格兰发明家亚历山大·卡明(Alexander Cumming)对马桶做了一处看似很小的改动,却对它的命运产生了极大的影响——在马桶的下水口,亚历山大把水管弯成了S形。这使得在每次抽水后,管道内部都会被水封住一段,这也直接杜绝了恶臭通过管道进入室内。至此,现代抽水马桶需要的所有基本元素都已齐全。

S形水管

光明——抽水马桶的崛起和未来

时间到了19世纪中期。此时英国已进入了工业时代,伦敦更是一改先前脏乱差的模样,铺上了错综复杂的地下管道,这为抽水马桶的普及提供了再好不过的先天条件。在1851年的万国工业博览会上,英国工程师乔治·詹宁斯(George Jennings)在水晶宫建造了第一批公用的抽水马桶,而它们立刻成为了人们关注的热点。只需要一便士,如厕的人就能得到一个干净的座位,这极大地满足了人们对卫生的需求。在整届博览会上,一共有82万多人使用了这些厕所,让英国人好好赚了一笔。

英国现存的公共厕所遗迹,小便池上边的圆形物体是詹宁斯的个人商标

随着博览会的结束,英国政府按计划打算要拆除这些厕所。然而由于太受普通人的欢迎,在权衡 之后,英国运行它们得以继续开放。在接下来的一年里,这些厕所又有1000英镑入账,人们对马桶卫生度的看重也可见一斑。或许是借着这场博览会的东风,抽水马桶在十年内在欧洲大陆开始风靡,并逐渐成为了人们生活中习以为常的事物。

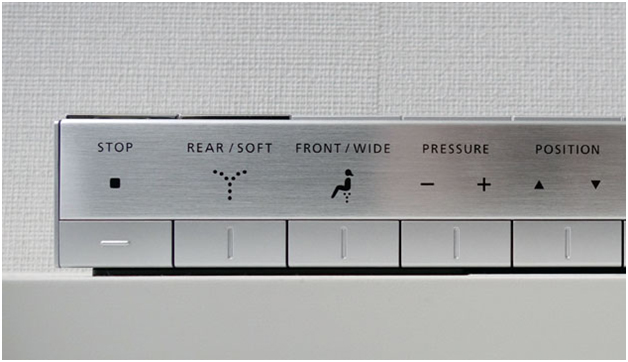

随着文明与技术的进步,抽水马桶逐渐又多了不少附属物。以日本的抽水马桶为例,在一些场合,马桶周围会配上一种叫做“音姬”的系统。只要手一挥,墙上的系统就会开始运作,并播放流水声,以掩盖如厕时令人尴尬的声响。此外,在马桶内部,也逐渐多了卫洗丽这样的清洁工具,用清水清洗如厕后的人体。

有着多种选项的卫洗丽

新的展望——无水马桶

在几百年里,从坐便器到抽水马桶,马桶的原理与模样已经发生了巨大的改变。在未来,马桶会是什么样的呢?它也许会为了节省水资源和避免水资源被污染,变成“无水马桶”;或者,它能整合最新的数字医疗技术,在如厕时分析一个人的健康程度……

有关于无水马桶等新展望,我们会在后续文章里继续探讨。但无论马桶最终是什么模样,更卫生、更环保、更人性化会是它们的未来发展方向。(编辑:不启轩)

你的评论